費用の安いお葬式「直葬」。お坊さんにお布施の金額を聞いてみた。

近年、大きなお葬式を執り行うことは少なくなりました。

コロナ禍によってこの傾向はさらに加速し、なかでも直葬(火葬式)を選択するご遺族が増えてきました。通夜や葬儀をせず、火葬場の前だけでお別れをする形のものです。

しかし通夜や葬儀をしなくても、火葬場の前でお坊さんにお経をお願いするケースは多いです。

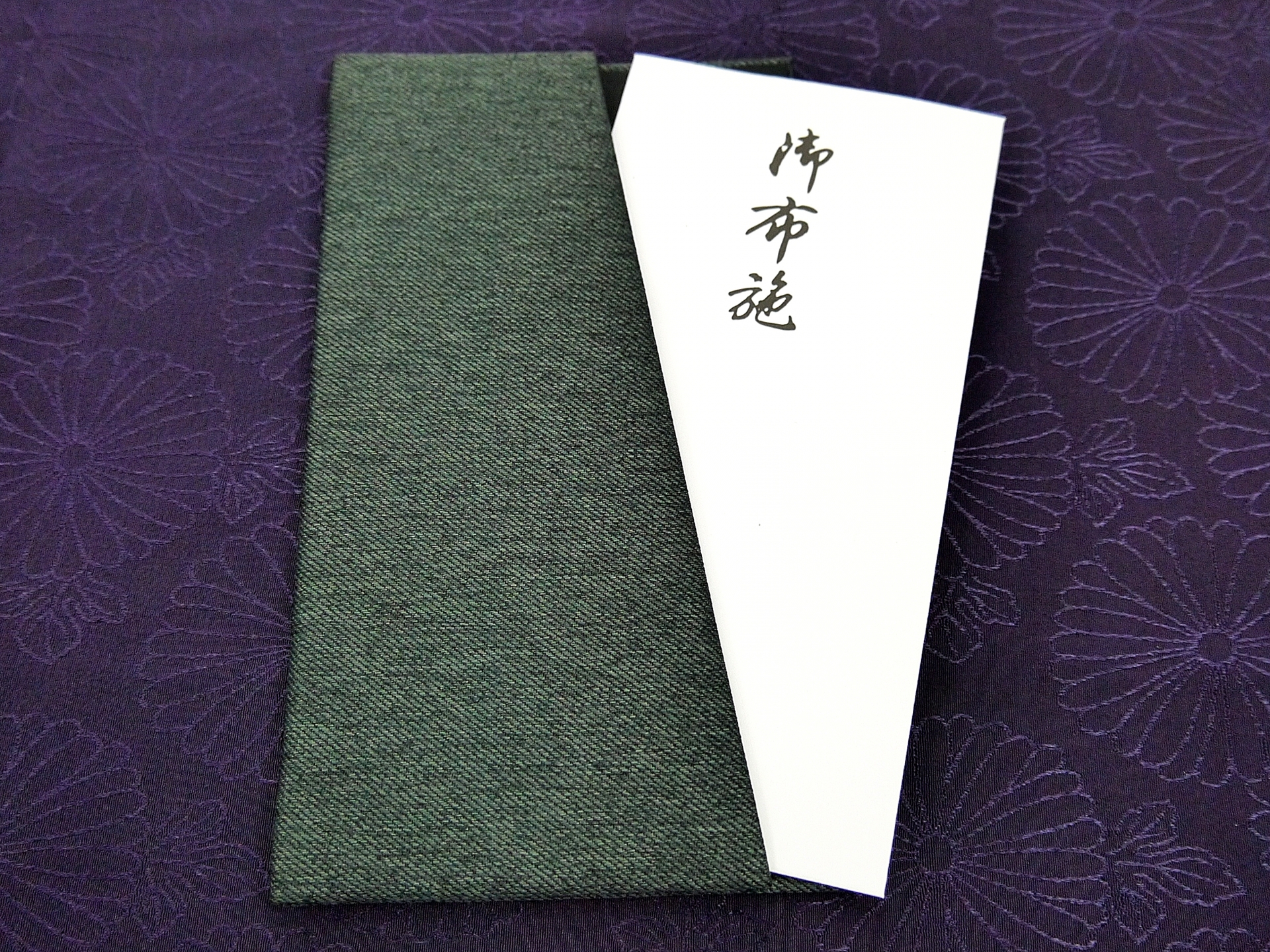

その時にはお布施を用意しますが、渡すお布施の金額を迷われる方もおられます。

この記事では、直葬(火葬式)とはどのような葬儀なのかを簡単に触れて、気になるお坊さんへのお布施について詳しく見ていきます。

直葬のときのお布施に関心がある方には参考になる内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。直葬の詳しい金額はコチラ↓

直葬(火葬式)とは

まず、葬儀の種類はいくつかありますが、主なカテゴリーとしては

「一般葬」、「家族葬」、「一日葬」、「直葬(火葬式)」の4つに分類されます。

直葬は4つの中で最も小規模な葬儀で、通夜・告別式・会食を省略して火葬のみをとり行うものです。

最近ではこの直葬が選ばれることが増えてきました。

この直葬は選ばれている理由は主に以下の2点です。

・葬儀費用を抑えられる

・喪家(そうけ)の心身の負担が軽減される

以下、簡単ではありますが、見てみましょう。

葬儀費用を抑えられる

直葬は、通夜・告別式・会食を行わないため費用が安く抑えられます。

葬儀社や地域によって多少の違いはありますが、費用の目安は10万円から高くても30万円ほどです。

葬儀費用の平均を出しているサイトによって違いますが、一般葬の相場が100〜200万円の間に収まっているので、直葬はかなり経済的と言えるでしょう。

また参列者が少ないためお香典返しも最小限で済みます。

喪家(そうけ)の心身の負担が軽減される

直葬では儀式を行わないため、喪主や喪家が参列者への挨拶などさまざまな対応に追われる必要がありません。

そのため身体的にも精神的にも負担を減らすことができます。

挨拶などの対応に追われ、お別れをきちんとすることが出来なかったという声はこれまでも多くありました。

直葬を行う際の注意点

つづいて直葬の注意点も確認しておきましょう。直葬は簡素であるが故に、これまで含まれていた当たり前のサービスがなかったり、別れの気持ちを軽く扱うように感じられ違和感をもつ方がおられるのも事実です。

そういったところに配慮しておこなわなければいけません。

注意点は次の3点です。

・遺体安置場所の確保等、直葬のプランの内容の確認。

・親族や知人への説明

・菩提寺へ説明する

ひとつずつ説明します。

遺体安置場所の確保

日本の法律では亡くなって24時間以内の火葬は禁じられています。

遺体を自宅に安置できない場合、葬儀社や火葬場を使用できるか確認する必要があります。

葬儀社のプランによって、どれくらいの期間、安置しておけるかが違ってきます。

大手のプランでは2日間や3日間は安置してもらえますが、規定の期間を超えると一日ごとに追加料金がかかってきます。

プランによっては葬儀社においておけない場合もあるので要注意です。

そして簡易的なプランが故に、直接ご遺体を目の前にしたお別れの時間が少ないプランもあります。

費用も大事ですが、故人とのお別れの時間を取れなかった後悔は一生残ります。必ず葬儀社に確認するようにして下さい。

親族や知人への説明

直葬は一般葬などに比べかなり簡略化された葬儀で、故人とのお別れの時間が短く、参列者も限られます。

親族や、故人と親しい知人の理解が得られるよう、事前に説明をする必要があるでしょう。

親族や知人が多い場合に直葬が選ばれることは少ないと思いますが、「親族なのに知らされなかった」ということは遺恨を残しますので気を付けましょう。

菩提寺へ説明する

菩提寺がある場合は、トラブル回避のためにもあらかじめ直葬を行うことを伝え、納骨の許可を得ておくことが大切です。

お寺の経済的な部分をお葬式は支えていますし、この後紹介しますが通常の葬儀に比べて直葬のお布施は少なくなります。

お金のことばかりではなく、お別れをしっかり出来たという精神面の安定としての葬儀を大切にするお寺さんも多くあります。

直葬が悪いわけではありませんが、これまでの伝統の葬儀を疎かにするような形で伝えてはいけません。故人の交友関係や意向などを伝えて、直葬にする理由を説明しておきましょう。

ここまで直葬(火葬式)について解説してきました。

ここからは「お布施」について見ていきます。

直葬に「お布施」は必要か。

現代の「お布施」とは、読経や、戒名をつけていただいたことに対する「お礼」としてお坊さんに渡す金銭のことです。

ただし戒名については別途渡すのが一般的なため、「お布施」は「読経のお礼=読経料」としてとらえてよいでしょう。

直葬でお布施が必要な場合

直葬はかなり簡略化された葬儀ですが、一般葬と同様にお布施は必要なのでしょうか。

お布施はお坊さんに渡すものなので、当たり前のことですがお布施の要・不要はお坊さんを呼ぶかどうかで決まります。

お坊さんを呼んで読経をしてもらうのであれば、直葬であってもお布施は必要です。

お坊さんを呼ばないのなら必要ありません。

また、お坊さんを呼ぶ場合、菩提寺をもっていれば、そのお寺のお坊さんに依頼をしますが、菩提寺がなければ、ほとんどの葬儀社で手配してもらえます。

直葬(火葬式)で支払うお布施の目安金額

お布施はあくまで「お礼」であり報酬ではないため、明確な金額設定などは存在しません。

では直葬でお坊さんを呼んだ場合、お布施はいくらぐらい包めばよいのでしょうか。

一般的にネット上などでは、直葬の場合、3〜10万円程度がお布施の相場とされています。

供養の内容で以下のように金額の目安が変わるようですね。

・火葬場のみで読経してもらう場合:3~5万円程度

・火葬場・安置所の両方で読経してもらう場合:10万円程度

厳格な決まりはないものの、読経してもらうことへの感謝の気持ちを表すものなので、お坊さんに失礼のない金額を用意しておくことが基本ではあります。

しかし、基本的にお坊さんが来るのは火葬場の前で5分ほどのお勤めだけです。

そこでのお経をあげるだけなのに、3万円〜5万円もお包みすることに違和感を覚える方もおられるのではないでしょうか?

石川県で多い浄土真宗の通常の葬儀だと、

枕経→仮通夜→通夜→葬儀→火葬場→中陰法要

とお参りがあります。

それら全てを含めて、10万〜20万のお布施が石川県では平均です。

直葬の多くはこのうちの、火葬場だけです。もちろん、火葬場だけでも大切なお参りなのでお布施安くていいわけではありませんが、実際どうなのでしょうか。

知り合いのお坊さんに聞いてみました。

直葬のお布施をお坊さんに聞いてみた(浄土真宗)

知り合いのお坊さん4人に、直葬のお布施を聞いてみました。

以下、結果です。大変失礼ながらお坊さんA・B・C・Dとさせていただきました。

私は30代なので、聞いた方も皆30代です。(偏りがあるかもしれませんがご了承下さい)

| 直葬のお布施を聞かれたら? | ||

| お坊さんA | 5,000円 | |

| お坊さんB | 5,000円か10,000円 | ※1 |

| お坊さんC | 5,000円か10,000円 | |

| お坊さんD | 20,000円 | ※2 |

5,000円、10,000円、20,000円の3パターンありました。

(※1)

偈文(短いお経)の場合は5,000円で阿弥陀経(10分~15分)であれば10,000円とのことでした。

(※2)

直葬ではあるが、葬儀を勤めるので、偈文(短いお経)ではなく、阿弥陀経を勤める。

ネット上にある平均額(3万~5万)がどの宗派で、どのくらいの長さのお勤めなのか分からないので、一概に高いとは言えませんが浄土真宗のお坊さんは、

・短いお経で5,000円

・長めのお経で10,000円

と考えられている方が多いようでした。

お経が勤まってからお布施を用意するのであれば、お勤めの後でお気持ちを包めば良いですが、基本的にはお参りの前にもう封筒にお布施を入れています。

つまり、どのくらいのお勤めをしてくれたかの判断は難しいということです。

なので、私は直葬のお布施は1万円包めば十分だと思います。

菩提寺がある方は、お寺さんとの関係性もあると思いますので、私の考えはあくまで参考にしていただければと思います。

お布施以外にもある?お坊さんに渡すお金

お布施のほかにお坊さんに渡すお金についても確認しておきましょう。

主なものは次の3つです。

戒名のお礼

戒名をつけてもらう場合は必要です。

つける戒名のランクや、宗派やお寺によって金額の相場が違うため、事前に確認しておくとよいでしょう。

気になる方は以下の記事を参考にされて下さい。

浄土真宗の場合は法名といいます。

お車代

お車代は一般的に5千円です。

お坊さんが遠方から来られる場合は、実際の交通費よりも少し多めに、キリのよい金額を包みます。

葬儀社の方や、お近くの方に聞いてみて下さい。

お膳料

通夜ぶるまいや精進落としなどの食事代ですが、直葬ではそうした会食がないため、お膳料はかかりません。

会食を行う場合はお坊さんにお声がけをしますが、辞退されたときに包む金額は、5千円が相場です。

今回は直葬でのお布施の金額についてまとめてみました。

質問があれば是非お問い合わせ下さい。